Wer im Ortskern von Tegel einen Spaziergang unternimmt und dabei bewusst auf die Straßenbeleuchtung achtet, der wird schnell feststellen, dass in den Nebenstraßen zumeist Gaslaternen vorhanden sind. Sie sehen weitgehend einheitlich aus. Es sind sogenannte Gasaufsatzleuchten mit der historischen Typenbezeichnung BAMAG U 7, von denen in ganz Berlin noch 30700 vorhanden sind.

Dreiarmiger Mast mit Modellleuchten in Alt-Tegel. Am Sockel des Mastes die Angabe des Herstellers und die Jahreszahl 1975

Eindeutiger Blickfang sind jedoch ohne Zweifel in der Straße Alt-Tegel jene Laternen, die als Modellleuchten („Schinkelleuchten“) bezeichnet werden. Zwischen Berliner Straße und Treskowstraße fallen besonders die zwei- und dreiarmigen Maste auf. Bis zur Greenwichpromenade hin sind einzelne Modellleuchten vorhanden. Der aufmerksame Betrachter entdeckt im Sockelbereich der Maste Inschriften bekannter Eisengießereien wie C. Schoening, Berlin, Gebr. Barnewitz, Eisenwerk Lauchhammer und Kelle & Hildebrandt, Dresden. Noch 1200 Modellleuchten stehen im gesamten Stadtgebiet von Berlin an markanten Orten.

Ein weiterer Gaslaternentyp, die Gashängeleuchte (3600 in ganz Berlin) befindet sich in der Tegeler Schloßstraße (Abbildung 3). Gerade einmal 4 dieser hohen Laternen mit ihren jeweils 9 Glühstrümpfen erinnern daran, dass die heutige kurze Sackgasse einst Teil einer viel befahrenen Ausfallstraße war. Letztlich werden die sog. Gasreihenleuchten (noch 7000 in Berlin) zu betrachten sein. Zu sehen sind sie zum Beispiel in der Bernstorffstraße. Insbesondere die Gasreihenleuchte in Kastenform erscheint nicht besonders formschön.

Soweit der Blick zu den nicht nur für Tegel typischen Gaslaternen. Wie allgemein bekannt, will die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Gaslaternen entfernen bzw. auf elektrische (LED-) Beleuchtung umrüsten. Hiergegen richten sich Unmut und Widerstand eines Teils der Bevölkerung.

Der folgende Abschnitt dieses Beitrags soll nun auf die Anfänge der Gasbeleuchtung in Berlin wie auch in Tegel, dass ja bis 1920 zum Kreis Niederbarnim gehörte, eingegangen werden. Allerdings können hier nicht alle Einzelheiten erwähnt werden.

In ihrer Ausgabe v. 20.9.1826 berichtet die Vossische Zeitung:

Gestern abend sahen wir zum ersten Male die schönste Straße der Hauptstadt, die Linden, im hellsten Schimmer der Gasbeleuchtung. Eine grosse Menge Neugieriger war durch dieses Schauspiel herbeigelockt worden, und alles schien überrascht. Heller haben wir selbst bei glänzenden Illuminationen die Linden nicht gesehen. Nicht in dürftigen Flämmchen, sondern in handbreiten Strömen schiesst das blendende Licht hervor, das so rein ist, dass man in einer Entfernung von 20 bis 25 Schritt einen Brief prächtig lesen kann.

Das Gas lieferte die englische Imperial-Gas-Association. Mit ihr hatte das Kgl. Ministerium des Innern am 21.4.1825 ohne Beteiligung der städtischen Behörden einen Vertrag abgeschlossen, nach dem alle öffentlichen Straßen und Plätze innerhalb der Ringmauern Berlins zu beleuchten waren. Der bekannteste (fünfarmige) Kandelaber stand in der Mitte des Schlossplatzes „und eben so sehr zur Zierde desselben, als (er) zu genügender Erhellung dieser, sehr lebhaften, Gegend dient, ist nach einer Zeichnung des Geheimen Ober-Bau-Raths Schinkel ausgeführt und von gegossenem Eisen.“ Ab 1837 diente dieser Kandelaber als Nullpunkt für die Berechnung von Entfernungen in preußischen Meilen und Ruten auf den Chausseen.

Ohne auf Hintergründe einzugehen, sei nun berichtet, dass der Berliner Magistrat mittels Rescript des Königlichen Ministeriums vom 6.9.1844 darüber unterrichtet wurde, dass des Königs Majestät zu genehmigen geruhte, der Stadtgemeinde Berlin die öffentliche Beleuchtung mit Gas ab 1.1.1847 zu überlassen. Als die städtischen Gaswerke am Neujahrstag 1.1.1897 mit reichem Festschmuck ihr 50-jähriges Jubiläum feierten, waren schon 5 Gasbereitungs-Anstalten (Stralauer Platz, Gitschiner-, Müller- und Danziger Straße und in Schmargendorf) vorhanden. Drei Gasbehälter standen in der Fichte- und Augsburger Straße und am Koppenplatz.

Trotz der Größe der städtischen Gaswerke war die öffentliche Straßenbeleuchtung nicht zufriedenstellend. So lesen wir in einem Zeitungsbericht v. 7.7.1896:

Die auf dem Gebiete der Straßenbeleuchtung mit dem Gasglühlicht gemachten Versuche haben ein derart günstiges Ergebnis gehabt, daß die städtische Gasdeputation beschlossen hat, mit diesen Versuchen fortzufahren und insbesondere die Straßen der Friedrichstadt und des Hansaviertels mit Gasglühlicht – zunächst ebenfalls mit dem System Auer – zu beleuchten. Die Versuche haben zugleich die Thatsache ergeben, daß die neue Straßenbeleuchtung zu verhältnismäßig erheblichen Ersparnissen führen wird, welche sich noch erhöhen dürften, sobald das Bedienungspersonal die erforderliche Uebung erlangt hat.

Drei Monate später wurden dann tatsächlich die Querstraßen der Friedrichstraße, bisher recht dürftig beleuchtet, und das gesamte Hansaviertel mit Gasglühlicht versehen.

Im September 1896 hatte übrigens auch die Gemeinde Schöneberg die Einführung von Gasglühlicht für sämtliche Straßen des Ortes beschlossen.

Werfen wir nun einen Blick auf die Tegeler Straßenbeleuchtung bis zum Jahre 1896. Dem Niederbarnimer Kreisblatt v. 20.9.1876 war zu entnehmen, dass in Tegel „vor Kurzem“ eine Straßenbeleuchtung eingerichtet wurde. Wie viel Laternen aufgestellt wurden, ist nicht überliefert. Es war eine Petroleumbeleuchtung. Die Laternenmaste waren aus Holz. Die (unbekannte) Zahl der Laternen wurde vom Herbst 1889 bis Mitte Okt. 1890 um 25 Stück vermehrt. Zur Unterhaltung der Beleuchtung wurden in erster Linie die Einnahmen aus der Hundesteuer verwendet.

Am 3.3.1896 teilte der Tägliche Anzeiger für die Gemeinde Hermsdorf seinen Lesern folgendes mit:

Tegel. Am letzten Montag tagte hier die Gemeinde-Vertretung und wurde beschlossen, dem Unternehmer Karl Franke aus Bremen die Konzession zur Erbauung und zum Betriebe eines Gaswerkes für Tegel zu ertheilen. Mit dem Bau, zu dem der poli-zeiliche Konsenz nachgesucht ist, soll baldigst begonnen werden, sodaß das Gas-werk schon zum nächsten Winter in Betrieb gesetzt werden kann.

Am 14.4.1896 berichtete die Zeitung, dass die Gasanstalt bereits im Bau sei und zum 1.9. d. J. in Betrieb gesetzt werden soll. Der Bauplatz lag nordöstlich der Chaussee (Berliner Straße) dicht neben der neuen Borsigschen Fabrikanlage. Der Errichtung des Gaswerkes lag ein Vertrag zu Grunde, der am 13.3.1896 zwischen dem Bremer Carl Francke und dem Gemeinde-Vorstand Tegel abgeschlossen wurde. Der Kreis-Ausschuss des Kreises Niederbarnim hatte ihn am 12.3.1896 den Beschlüssen der Gemeinde-Vertretung Tegels v. 24.2. und 10.3.1896 entsprechend genehmigt. Es lohnt sich, den Vertrag einmal näher anzusehen.

Danach übernahm Francke die Herstellung und den Betrieb einer Steinkohlengasanstalt nebst Straßenrohrnetz mit Laternen auf eigene Rechnung. Öffentliche Gebäude und Privatwohnungen waren mit Gas zu versorgen. Gas-Zuleitungen mussten bis 3 m hinter der Baufluchtlinie hergestellt werden. Der Vertrag hatte eine Laufzeit von 25 Jahren, gerechnet vom Tag des Beginns der öffentlichen Beleuchtung. Der Unternehmer verpflichtete sich, bis zum 1.4.1897 die Anlage zu vollenden und die vorgesehenen Straßen und Plätze mit Gas zu beleuchten. Für das Rohrleitungssystem mussten eiserne Röhren verwendet werden. § 7 Abs. 2 des Vertrages lautete: Wenn infolge eines Straßenauflaufes oder Tumultes Beschädigungen der öffentlichen Beleuchtungskörper vorkommen, soll die Gemeinde nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zum Ersatz der Wiederherstellungskosten verpflichtet sein.

Als durchschnittliche Brennzeit jeder öffentlichen Laterne wurden 1500 Brennstunden festgelegt. Mindestens 200 Straßenlaternen waren geplant. Weniger als 2 Brenn-stunden je Laterne und Tag durften nicht verlangt werden. Laternen brannten damals nicht etwa vom Eintritt der Dämmerung bis zum Morgengrauen. Vielmehr richtete sich die Brennzeit im Wesentlichen nach einem jährlich zu erlassenden Brennkalender. Hierin wurden die Brennstunden, die „mit Sicherheit“ bestimmbar waren, eingetragen. Der Gemeinde-Vertretung war es freigestellt, Änderungen vorzunehmen. So konnte durchaus auch eine regelmäßige Nachtbeleuchtung einer beschränkten Anzahl von Laternen bestimmt werden, die dann von 11 Uhr abends bis zum Tagwerden leuchteten. Sämtliche Laternen mussten vertraglich spätestens 30 Minuten nach der vereinbarten Zeit angezündet sein. Anderenfalls musste Unternehmer Francke eine Konventionalstrafe von 10 Pf. pro Laterne zahlen. Ausnahmen galten nur bei mutwilliger Beschädigung, heftigem Sturm, Regen, Frost oder Schneetreiben, also bei Erschwernissen für den Laternenanzünder.

Zur Straßenbeleuchtung sollte nur Gasglühlicht von mindestens 30 Kerzen Stärke verwendet werden. Zudem sollte die Leuchtkraft des Gases bei 140 Liter Konsum im Argandbrenner pro Stunde gleich der Leuchtkraft von 14 Normalkerzen sein. Sollte der Unternehmer die Lichtstärke nicht erreichen, musste er ohne zusätzliche Vergütung die Gasmenge erhöhen. „Die bei der Fabrikation des Gases gewonnenen übelriechenden Produkte sind so aufzubewahren, dass sie der Umgebung weder schädlich noch lästig werden“, lautete § 15 a. a. O.

Natürlich war auch geregelt, welche Beträge Francke für seine Leistungen erhielt: 25 Mark waren für je 1000 Brennstunden einer Straßenlaterne zu zahlen. Ein Mehrverbrauch wurde entsprechend vergütet. 4 Pf. pro Brennstunde und Flamme fielen an, wenn einzelne Laternen außerhalb der üblichen Brennstunden betrieben wurden.

Für Privatpersonen sollte Leuchtgas nicht über 18 Pf. je Kubikmeter kosten, für Moto-ren, Heiz- und Kochgas nicht über 12 Pf. Dem Unternehmen war eine Anpassung des Privatgaspreises um 2 Pf. pro Kubikmeter zugestanden, wenn die Preise für „gute Gaskohlen“ den Normalsatz von 200 Mark pro 10 000 Kilo franko Gaswerk um ein Fünftel übersteigen sollten.

Carl Francke wurde vertraglich zugesichert, dass keinem anderen Unternehmen die Befugnis des Gasverkaufs erteilt werde. Dritte durften weder unter- noch oberirdisch Leitungen für Elektrizität legen und für eine Erleuchtung nutzen. Nach Ablauf des Vertrages war die Gemeinde Tegel befugt, diesen um jeweils 10 Jahre zu verlängern, musste dies aber 2 Jahre vorher kundtun. Im Falle einer Abstandnahme hiervon seitens der Gemeinde musste diese das Werk zur Hälfte des Tax- und Geschäftswertes kaufen.

Die Kaution, die Francke zur Erfüllung seiner Verpflichtungen hinterlegen musste, betrug 10 000 Mark. Wohl mit Bedacht stand im Vertrag abschließend: Sollte zum Betriebe des Gaswerks eine Aktiengesellschaft gebildet werden, dann behält sich die Gemeinde Tegel das Recht der Teilnahme an der Verwaltung der Aktiengesellschaft vor; ihr sind zu diesem Zwecke mindestens zweitausend Mark Aktien zum Nominalwert zuzuweisen und ein Vertreter der Gemeinde Tegel muß dem Aufsichtsrat mit Sitz und Stimme angehören.“ Tatsächlich trat Francke bereits am 24.4.1896 seine Rechte und Pflichten aus dem Vertrag an die Aktiengesellschaft Gaswerk Tegel ab.

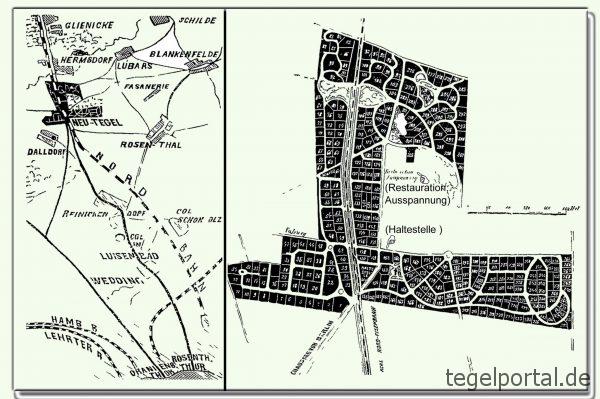

Die Gasbereitungs- und Gasbewahranstalt wurde laut Verhandlung vom 13.11.1896 als errichtet und dem Betrieb übergeben festgestellt. Die Gasleitungsröhren waren gelegt, die Laternen aufgestellt. Die öffentliche Gasbeleuchtung in den Straßen Tegels begann jedoch tatsächlich am 10.11.1896, wie selbst das Teltower Kreisblatt berichtete. Der Vertrag v. 13.3.1896 bekam Gültigkeit bis zum 13.11.1921. In der Verhandlung wurde auch festgestellt, dass die Zahl der Straßenlaternen noch zu mehren sei, zudem waren noch einige Leitungen erforderlich. In der Folgezeit dehnte die Gaswerk Tegel AG ihre Gaslieferungen aus. So wurden Wittenau und Borsigwalde ab Oktober 1900, Waidmannslust ab Juli 1901, Hermsdorf ab August 1901 und Lübars ab Oktober 1905 mit Gas aus Tegel versorgt.

Die Gasbereitungs- und Gasbewahranstalt wurde laut Verhandlung vom 13.11.1896 als errichtet und dem Betrieb übergeben festgestellt. Die Gasleitungsröhren waren gelegt, die Laternen aufgestellt. Die öffentliche Gasbeleuchtung in den Straßen Tegels begann jedoch tatsächlich am 10.11.1896, wie selbst das Teltower Kreisblatt berichtete. Der Vertrag v. 13.3.1896 bekam Gültigkeit bis zum 13.11.1921. In der Verhandlung wurde auch festgestellt, dass die Zahl der Straßenlaternen noch zu mehren sei, zudem waren noch einige Leitungen erforderlich. In der Folgezeit dehnte die Gaswerk Tegel AG ihre Gaslieferungen aus. So wurden Wittenau und Borsigwalde ab Oktober 1900, Waidmannslust ab Juli 1901, Hermsdorf ab August 1901 und Lübars ab Oktober 1905 mit Gas aus Tegel versorgt.

Ein für den Ort sehr gefährlicher Brand ereignete sich 1911 in den Betriebswerkstätten des Gaswerkes, bei dem zwei Arbeiter ihr Leben verloren. Im ganzen Werk wütete ein Feuer. Es bestand die Gefahr, dass die Gasbehälter explodierten. Ursache war, dass aus einem kleinen Hahn des Gasreinigers fortgesetzt Gas ausströmte und sich zu einer Stichflamme entzündete. Der Reinigungsbehälter war bereits eingebeult. Drei mutige Feuerwehrleute, unter ihnen Brandinspektor Gläser, der damalige Leiter der Borsig-Feuerwehr, kletterten über den Reiniger auf das Dach und kühlten dort, großer Hitze ausgesetzt, durch einen Wasserstrahl die angegriffene Stelle des Behälter-Mantels. Sie konnten eine Explosion verhindern.

Nach der Eingemeindung Tegels zu Groß-Berlin (1.10.1920) wurden viele gemeindeeigene Versorgungsbetriebe stillgelegt, so auch die Gaswerk Tegel AG im Jahre 1921. Während der Gasbehälter abgerissen wurde, blieb das Wohnhaus (heute Ernststraße 3 a) erhalten.

Abschließend noch der Hinweis, dass die städtischen Gaswerke im Oktober 1905 ihr Werk VI auf Tegeler Gebiet in Betrieb nahmen.

Gerhard Völzmann