In heimatkundlichen Beiträgen wird gern über Tegeler Persönlichkeiten wie Borsig und Humboldt berichtet. Geht es um besondere Ereignisse, sind der Brand der Humboldtmühle, die Einweihung der Dorfkirche, des Hafens und der Industriebahn stets Themen, um nur wenige Beispiele zu nennen. Hingegen wird wenig über unspektakuläre Zeitumstände und Geschehnisse geschrieben, die vor über 100 Jahren mehr oder weniger zum Alltag der Dorfbewohner gehörten. Nachfolgend einige Notizen hierzu. Sie wurden chronologisch geordnet, stehen aber in keinem Zusammenhang zueinander.

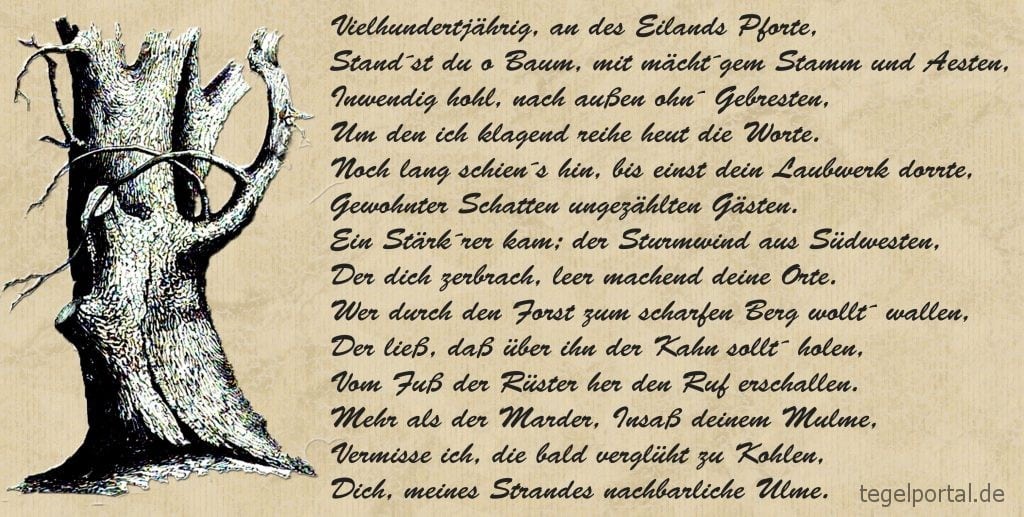

Unwetter. Abends um 7 Uhr ging über Tegel ein Unwetter hernieder, wie es seit Menschengedenken kaum dagewesen war. Ab Reinickendorf war die Chaussee mit Ästen und Korngarben übersät, selbst höher gelegene Äcker standen unter Wasser. Hundertjährige Baumriesen entwurzelten oder zerbrachen in der Mitte. Das Dorf Tegel stand an der Chaussee unter Wasser. Zäune, Gartenhallen, Dächer hatte der Sturm vernichtet und weggeschleudert. Der Kirchplatz war zum Teil verwüstet. Das ganze Dorf bot ein unsäglich trauriges Bild. Juli 1885.

Revolver. Im Kreis Niederbarnim und somit auch in Tegel wurde bei der berittenen Gendarmerie der Revolver als Feuerwaffe eingeführt. Unter Abgabe der bisherigen „Sattelpistolen“ wurden einläufige Revolver mit einer Ladetrommel verausgabt, die 6 Ladekammern enthielten. Juli 1886.

Hundesteuer. Zwischen dem Berliner Magistrat und den Ortsvorständen verschiedener Vorort-Gemeinden wurde ein Abkommen über versteuerte „Luxushunde“ abgeschlossen. Hunde mit Steuermarken von Berlin durften danach z. B. nach Pankow gebracht werden, umgekehrt Pankower Hunde nach Berlin. In Tegel galt das Abkommen nicht. Vielmehr machte man hier einen wahren Sport daraus, den Berliner Ausflüglern ihre Hunde wegzufangen. Februar 1887.

Gebräuche. Beim Erntekranz ging der Festzug bei den Bauern und sonstigen Nachbarn herum. In Tegel gaben die Bauern immer noch ein paar Taler, die den Knechten und Mägden zugute kamen und verjubelt wurden. Früher kam mehr ein; Herr Egells auf dem Eisenhammer gab immer 25 Taler. Jetzt ist das Ganze mehr auf das Zusammenströmen der Berliner eingerichtet. Wer die letzte Garbe drosch, hatte den „Ollen“. Den schickte man in der Regel dem Bauern oder Wirt selbst zu, der dann 1 Quart Schnaps zum Besten geben musste. Auch wer die letzte Staude Kartoffeln buddelte, hatte den „Ollen“, musste aber nichts ausgeben. April 1887.

Maikäferplage. In einem Zyklus von etwa 4 Jahren traten in verschiedenen Orten massenhaft Maikäfer auf. In Tegel geschah dies zum Beispiel 1825 und 1829. In diesem Zusammenhang erlaubte die Königliche Regierung später das Sammeln von Maikäfern im Tegeler Forst. So wurde dafür in den Schulen zu Tegel, Hermsdorf, Glienicke und Heiligensee im Frühjahr für die Ober- und Mittelklassen der Vormittags-Unterricht verlegt. In Säcken gesammelte Käfer mussten täglich zwischen 8 und 10 Uhr in lebendem Zustand in den Förstereien Tegelsee oder Tegelgrund abgegeben werden. Der Preis für 1 Liter Käfer war auf 25 Pf. festgesetzt. Als beste Stunden zum Einsammeln der Maikäfer wurde in erster Linie eine Zeit zwischen 4 (!) und 8 Uhr morgens genannt. April 1891.

Maikäferplage. In einem Zyklus von etwa 4 Jahren traten in verschiedenen Orten massenhaft Maikäfer auf. In Tegel geschah dies zum Beispiel 1825 und 1829. In diesem Zusammenhang erlaubte die Königliche Regierung später das Sammeln von Maikäfern im Tegeler Forst. So wurde dafür in den Schulen zu Tegel, Hermsdorf, Glienicke und Heiligensee im Frühjahr für die Ober- und Mittelklassen der Vormittags-Unterricht verlegt. In Säcken gesammelte Käfer mussten täglich zwischen 8 und 10 Uhr in lebendem Zustand in den Förstereien Tegelsee oder Tegelgrund abgegeben werden. Der Preis für 1 Liter Käfer war auf 25 Pf. festgesetzt. Als beste Stunden zum Einsammeln der Maikäfer wurde in erster Linie eine Zeit zwischen 4 (!) und 8 Uhr morgens genannt. April 1891.

Pillendose der Humboldt-Apotheke aus dem Jahre 1904. Ein besonderer Apothekenservice. Der Besitzer der Apotheke in Tegel hat in Reinickendorf, Dalldorf, Waidmannslust und Hermsdorf Briefkästen oder besser gesagt Receptkästen angebracht, die zweimal täglich, Morgens und Abends, geleert werden. Mit der namentlich nicht genannten Apotheke war die damals erste und einzige in Tegel, die Adler-Apotheke, gemeint. Übrigens erschien die kurze Meldung im 1865 gegründeten amerikanischen Scranton Wochenblatt! Juli 1891.

Erntearbeiter. Die Insassen der „Arbeiterfilialcolonie“ in Tegel wurden in den letzten Wochen von den Landwirten der Umgebung zu Erntearbeiten verwendet. Ihre Aushilfe war sehr willkommen, da Erntearbeiter auch in diesem Jahr sehr knapp waren. August 1894.

Lohnerhöhung. In der Maschinenbauanstalt „Germania“ wurden, nachdem das Etablissement in den Besitz von Krupp überging, die Löhne erheblich erhöht. Die Arbeiter verdienten nun täglich bis zu 1 Mark mehr. September 1897.

Straßenlaternen. „In Tegel wird’s helle.“ So berichtete eine Zeitung, nachdem die Beleuchtungskommission der Gemeinde beschloss, im kommenden Winter die Hälfte der Laternen, insbesondere die sog. Richtlaternen, während der ganzen Nacht brennen zu lassen. Dabei dachte man besonders an die von und zur Arbeit gehenden Arbeiter. August 1902.

Waldschutz. Forstmeister Badstübner in Tegel richtete durch Anschlag an verschiedenen Stellen an alle Waldbesucher den „beherzigungswerthen Appel“, die Kulturen und Wiesen zu schonen, keine Zweige abzubrechen, kein Papier und keine Flaschen liegen zu lassen und das Rauchverbot zu beachten. September 1902.

Volksbibliothek. Im Kreis Niederbarnim gab es 53 Bibliotheken. Eine von ihnen, die in Tegel, hatte einen Bestand von gerade einmal 431 Büchern. August 1903.

Schulverhältnisse. In Tegel wurden 88,6 % der Gemeindesteuern für die Volksschulen aufgebracht. Zum Vergleich: In Berlin waren es nur 48 %. Während in Berlin durchschnittlich 47,8 Schüler eine Klasse besuchten, waren es in Tegel 49,04 Kinder. August 1905.

Nebeneinnahmen. Ein Mann fuhr bei der Tropenglut der Hundstage mit der Straßenbahn nach Tegel. In drangvoll fürchterlicher Enge erwischte er auf dem Hinterperron einen Stehplatz. Im Wageninnern lenkte da ein junger Bursche die Aufmerksamkeit auf sich und gab durch Zeichensprache zu verstehen, dass er gewillt sei, seinen Sitzplatz zu überlassen. Bevor er aber dem Mann „menschenfreundlich“ seinen Sitzplatz räumte, flüsterte er ihm zu: „Wenn se mir det Fahrjeld verjüten …“ Der Mann drückte ihm zwei Nickel in die Hand und war nun für die weitere Fahrt von 45 Minuten glücklicher Inhaber eines Sitzplatzes. Der „Gönner“ nahm draußen den Stehplatz des Mannes ein. Nach kurzer Zeit wurde wieder ein Sitzplatz frei. Flugs nahm ihn der Bursche ein, um ihn schon bald mit Blicken einem Herrn anzubieten, der so aussah, als würde er gern einen Fünfziger für einen Sitzplatz opfern. Das weitere Procedere muss nicht mehr beschrieben werden. Der junge Mann schien das lukrative Geschäft schon länger zu betreiben. August 1906.

Eisbeinessen. In Tegel war es üblich, den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr einmal im Jahr nach ihrer Vorstellung vor den Gemeindebehörden ein Eisbeinessen zu geben. Sozialdemokratische Gemeindemitglieder hielten es für unzulässig, hierfür Gemeindegelder zu verwenden. Sie änderten auch nicht ihre Meinung, als festgestellt wurde, dass am Essen teilnehmende Gemeindemitglieder ihren Anteil aus eigener Tasche bezahlten. Sie blieben aber in der Minderheit. Die „schöne alte Sitte“ blieb nach wie vor erhalten. November 1906.

Sparkasseneinbruch. Geldschrankknacker drangen in der Brunowstraße 8 in die dort befindliche Spar- und Darlehenskasse ein. Mit einem Nachschlüssel öffneten sie die Tür des Kassenlokals und „knabberten“ den schweren eisernen Geldschrank an. Mit einem Sauerstoffgebläse hatten sie bereits mehrere Rosetten des Behälters entfernt, als eine über den Bankräumen schlafende Frau durch Geräusche erwachte. Sie weckte den Verwalter und den Hauswirt, die sich bewaffneten und zum Erdgeschoss begaben. Die überraschten Einbrecher flüchteten und entkamen trotz Verfolgung im Dunkel der Nacht. Juli 1911.

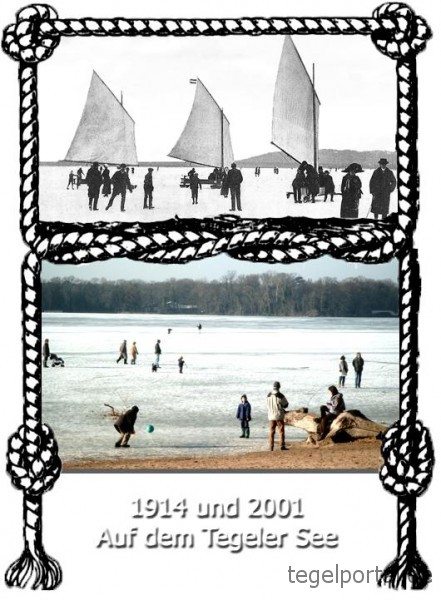

Bootsunglück. Der Passagierdampfer „Hoffnung“, gefolgt vom Passagierdampfer „Prinz Joachim“, beide fuhren bei Dunkelheit auf dem Tegeler See unweit von Hasselwerder. Plötzlich ertönten Hilfeschreie. Beide Dampfer stoppten und unternahmen Rettungsversuche. Es stellte sich heraus, dass ein unbeleuchtetes, mit drei Personen besetztes Ruderboot gerammt wurde. Die Bootsinsassen hatten allerlei Allotria betrieben und waren wegen der Wellen bewusst auf die Dampfer zu gerudert. Nur ein Mann konnte gerettet werden, ein weiterer Mann und eine Frau büßten ihr Leben ein. August 1911.

Bootsunglück. Der Passagierdampfer „Hoffnung“, gefolgt vom Passagierdampfer „Prinz Joachim“, beide fuhren bei Dunkelheit auf dem Tegeler See unweit von Hasselwerder. Plötzlich ertönten Hilfeschreie. Beide Dampfer stoppten und unternahmen Rettungsversuche. Es stellte sich heraus, dass ein unbeleuchtetes, mit drei Personen besetztes Ruderboot gerammt wurde. Die Bootsinsassen hatten allerlei Allotria betrieben und waren wegen der Wellen bewusst auf die Dampfer zu gerudert. Nur ein Mann konnte gerettet werden, ein weiterer Mann und eine Frau büßten ihr Leben ein. August 1911.

Beim Friseur. Ein Zeitungsleser berichtete: Vor einigen Tagen betrat ich in Tegel einen Barbierladen. Der Meister schnitt einem Herrn die Haare. Der Gehilfe putzte während dem die Hängelampe. Ich nahm Platz und fragte den Meister, ob der Gehilfe mich nicht rasieren könne. Antwort: „Sie sehn doch, daß er jetzt die Lampe putzt.“ Auf meinen Einwand, ob denn nicht die Lampe außerhalb der Geschäftszeit geputzt werden könne, erhielt ich die Antwort: „Wenn Sie keine Zeit haben, brauchen Sie doch gar nicht erst hereinzukommen.“ Die Überschrift lautete: Der Ton in den Läden. August 1918.

Soweit unser Blick in die Tegeler Vergangenheit vor über 100 Jahren. Die Beispiele ließen sich mühelos ergänzen.

Gerhard Völzmann